在留資格(就労ビザ)とは?【種類一覧と入管手続】

一般的に”ビザ”とも呼ばれる在留資格は、外国人の方にとって、とても重要な制度です。

このページでは、在留資格について、国際業務専門の行政書士が解説していきます。

外国人の方はもちろん、外国人を必要とし、外国人に必要とされる日本人の方も、是非ご一読ください。

在留資格とは?

在留資格とは、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)上の資格のことで、外国人に対する滞在許可・活動許可としての機能を持ちます。

日本を含む多くの国では、「自国での外国人の滞在・活動」を原則禁止としており、滞在許可・活動許可などの特別な許可が無い限りは、これを認めないものとしています。

日本における特別な許可を在留資格といい、在留資格を取得した外国人には、就労・観光・留学など、さまざまな活動が認められています。

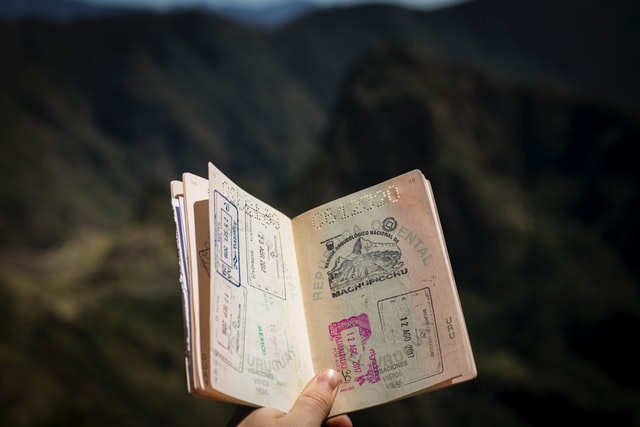

査証(ビザ)とは?

.jpg)

査証(ビザ)とは、現地の日本大使館が発給する公文書のことです。

日本に入国しようとする外国人は、査証が免除される場合を除き、日本大使館・領事館から査証の発給を受ける必要があります。

なぜ、査証という制度があるのかというと、国外に組織を持たない出入国在留管理局では、海外に住む外国人を十分に審査できない可能性があるためです。

十分な審査をするには、大使館や領事館による現地での審査が必要不可欠で、この審査結果を入管に伝達することが査証の役割となります。

在留資格と査証(ビザ)の違いは?

在留資格も一般的に”ビザ”と呼ばれますが、ビザ(visa)の本来の意味は査証です。

この2つのビザの違いは、以下の通りです。

| 在留資格 (status) |

査証 (visa) |

|

|---|---|---|

| ビザとしての用法 | 一般的な意味としてのビザ | 本来の意味としてのビザ |

| 審査主体 | 出入国在留管理局 | 大使館・領事館 |

| 必要な場面 | 日本での滞在・活動 | 日本への入国 |

日本に新規に入国される方は、在留資格と査証の2つの”ビザ”が必要になりますので注意してください。

在留資格の種類と4つの分類

2026年1月現在、入管法には33種類の在留資格が定められています。

2026年1月現在、入管法には33種類の在留資格が定められています。

就労という観点から見てみると、33種類の在留資格は、以下の4つに分類することができます。

| 分類 | 就労の可否 |

|---|---|

| ❶ 制限付きで就労が認められる在留資格 (23種類) |

認められている活動の範囲内であれば就労を行うことができます。 |

| ❷ 制限なく就労が認められる在留資格 (4種類) |

適法なものであれば、どのような就労でも行うことができます。 |

| ❸ 就労することができない在留資格 (5種類) |

原則として、日本で就労することができません。 |

| ❹ 上記以外の在留資格 (1種類) |

就労の可否は、法務大臣によって個別に決定されます。 |

❶、❷のことを一般的に「就労ビザ」といいます。

在留資格一覧表

❶ 制限付きで就労が認められる在留資格(23種類)

❶ 制限付きで就労が認められる在留資格を持つ外国人は、認められている活動の範囲内で賃金や報酬を受け取ることができます。

一方で、認められていない活動を行い賃金や報酬を受けた場合には、不法就労となり、外国人本人と雇用主の双方に刑事罰が課されます。

最も活用されている在留資格

表を右にスライドすると、「認められている活動」と「在留期間」を確認できます。

| 在留資格の種類 | 認められている活動の例 | 在留期間 |

|---|---|---|

| 外交 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族としての活動 | 外交活動の期間 |

| 公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族としての活動 | 5年、3年、1年、3月、30日又は15日 |

| 教授 | 大学や高等専門学校などの、学長、所長、校長、教授、准教授、講師、助手等としての活動 | 5年、3年、1年又は3月 |

| 芸術 | 作曲家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等や音楽、美術、文学、演劇、映画の指導者としての活動 | 5年、3年、1年又は3月 |

| 宗教 | 外国の宗教団体から派遣される神官、僧侶、司祭、司教、宣教師、伝道師、牧師、神父等としての活動 | 5年、3年、1年又は3月 |

| 報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン、編集者、アナウンサー等としての活動 | 5年、3年、1年又は3月 |

| 在留資格の種類 | 認められている活動の例 | 在留期間 |

| 高度専門職1号 | 学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した外国人が行う、 高度な学術研究活動、高度な専門技術を要する活動、高度な経営・管理活動 |

5年 |

| 高度専門職2号 | 「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間在留した外国人が行う、 高度な学術研究活動、高度な専門技術を要する活動、高度な経営・管理活動 |

無期限 |

| 経営・管理 | 企業などの取締役・監査役・理事・監事・部長・工場長・支店長等としての活動 | 5年、3年、1年、4月又は3月 |

| 法律・会計業務 | 弁護士・司法書士・行政書士・公認会計士・税理士・社労士等としての活動 | 5年、3年、1年又は3月 |

| 医療 | 医師・歯科医師・薬剤師・看護師・放射線技師・理学療法士等としての活動 | 5年、3年、1年又は3月 |

| 研究 | 政府関係機関や企業など、試験・調査・研究を目的とする機関における研究者としての活動 | 5年、3年、1年又は3月 |

| 在留資格の種類 | 認められている活動の例 | 在留期間 |

| 教育 | 小学校・中学校・高校などの語学教師としての活動 | 5年、3年、1年又は3月 |

| 技術・人文知識・国際業務 | 理系技術者・エンジニア・事務系総合職・オフィスワーカー・通訳・語学指導者・海外取引業務等に 従事するものとしての活動 |

5年、3年、1年又は3月 |

| 企業内転勤 | 在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められている活動を行う、 外国の事業所からの転勤者、出向者としての活動 |

5年、3年、1年又は3月 |

| 介護 | 介護福祉士としての活動 | 5年、3年、1年又は3月 |

| 興行 | 俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手等としての活動 | 3年、1年、6月、3月又は15日 |

| 技能 | 外国料理の調理師・スポーツ指導者・航空機のパイロット・貴金属の加工職人等としての活動 | 5年、3年、1年又は3月 |

| 在留資格の種類 | 認められている活動の例 | 在留期間 |

| 特定技能1号 | 特定の産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する業務に従事する活動 | 1年、6月又は4月 |

| 特定技能2号 | 特定の産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 3年、1年又は6月 |

| 技能実習1号 | 母国において、習得することが困難な技能等を習得し、 習得した技能等を母国に移転する外国人としての活動 |

法務大臣が個々に指定する期間(通算1年まで) |

| 技能実習2号 | 特定の職種・作業において、母国で習熟することが困難な技能等を習熟し、習熟した技能等を 母国に移転する外国人としての活動 |

法務大臣が個々に指定する期間(通算2年まで) |

| 技能実習3号 | 特定の職種・作業において、母国で熟達することが困難な技能等を熟達し、熟達した技能等を 母国に移転する外国人としての活動 |

法務大臣が個々に指定する期間(通算2年まで) |

※「認められている活動の例」は、あくまで一例です。該当するものがない場合でも、在留資格を取得できる可能性は十分にあります。

❷ 制限なく就労が認められる在留資格(4種類)

❷ 制限なく就労が認められる在留資格は、日本人の配偶者である外国人や日本人と同等以上の義務(納税義務、勤労義務など)を10年以上果たしてきた外国人などが取得できる資格です。

このような外国人たちは特に保護の必要性が高いため、従事できる就労活動に制限がありません。

したがって、従事する業務がどのようなものであっても賃金や報酬を受け取ることができ、不法就労になることはありません。

表を右にスライドすると、「認められている活動」と「在留期間」を確認できます。

| 在留資格の種類 | 認められている活動 | 在留期間 |

|---|---|---|

| 永住者 | 法務大臣が永住を認める者としての活動 | 無期限 |

| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者としての活動 | 5年、3年、1年又は6月 |

| 永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者としての活動 | 5年、3年、1年又は6月 |

| 定住者 | 日系人やその家族など、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者としての活動 | 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間 |

❸ 就労することができない在留資格(5種類)

❸ 就労することができない在留資格を持つ外国人は、原則として就労できません。

しかし、出入国在留管理局から「資格外活動許可」を受けることができれば、週に28時間(留学生で、学校が長期休業期間の場合は一日8時間まで)を上限として就労することができます。

資格外活動許可を受けずに就労した場合や時間の上限を超えて就労活動をしてしまった場合には、不法就労となり、外国人本人と雇用主の双方に刑事罰が課されます。

表を右にスライドすると、「認められている活動」と「在留期間」を確認できます。

| 在留資格の種類 | 認められている活動 | 在留期間 |

|---|---|---|

| 文化活動 | 日本文化の研究者等としての活動 | 3年、1年、6月又は3月 |

| 短期滞在 | 観光客、会議参加者等としての活動 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |

| 留学 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒としての活動 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1 年3月、1年、6月又は3月 |

| 研修 | 研修生としての活動 | 1年、6月又は3月 |

| 家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子としての活動 | 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年 3月、1年、6月又は3月 |

❹ 上記以外の在留資格

在留資格「特定活動」は、❶~❸のいずれにも当てはまらない在留資格です。

在留資格「特定活動」を持つ外国人は、法務大臣が個々に指定した活動のみ行うことができ、就労の可否や認められる活動の範囲は法務大臣の指定した内容によって決まります。

表を右にスライドすると、「認められている活動」と「在留期間」を確認できます。

| 在留資格の種類 | 認められている活動の例 | 在留期間 |

|---|---|---|

| 特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、インターンシップ、EPAに基づく看護師、介護福祉士候補者等 | 5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |

在留資格の手続き

在留資格の手続きには、複数の種類があり、外国人の状況に合った最適なものを選ばなければなりません。

ここでは、よく使われる手続きとして、以下の3つをご紹介します。

在留資格手続き

- 在留資格認定証明書交付申請

- 在留資格変更許可申請

- 在留期間更新許可申請

在留資格認定証明書交付申請

海外に住む外国人を日本に呼び寄せる場合には、在留資格認定証明書交付申請。

- 海外で外国人を採用した場合

- 海外の営業所、現地法人、関連会社から外国人を転勤・出向させる場合

など、在留資格を持っていない外国人が日本に入国するには、在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格を取得する必要があります。

関連記事

在留資格変更許可申請

外国人が、日本での活動内容を変更した場合には、在留資格変更許可申請。

- 留学生が就職し、通訳として働く場合

- 高校で英語教師として働いていた方が、民間の語学スクールに転職する場合

など、現在の在留資格で認められていない活動を新たに始めるには、在留資格変更許可申請を行い、在留資格の種類を変更する必要があります。

関連記事

在留期間更新許可申請

外国人の在留期間を更新(延長)する場合には、在留期間更新許可申請。

外国人は、在留期間が終了すれば日本を出国する必要があります。

期間終了後も、日本での滞在を希望するのであれば、在留期間更新許可申請を行い、在留期間を更新しておく必要があります。

まとめ

いかがだったでしょうか?

在留資格には様々な種類があり、外国人の方は多くの活動を行うことが認められています。

一方で、「どの在留資格なら就労することができるのか」、「どの在留資格で、どのような(就労)活動ができるのか」を正確に理解しなければ、刑事罰が課されるなど思わぬトラブルに巻き込まれてしまします。

日本で安定した生活を希望するのであれば、在留資格に対する正確な知識を持ち、適切な在留資格を取得することがなにより重要です。

もし、「取得すべき在留資格がわからない」、「就労できる在留資格に変更したい」等でお困りでしたら、ぜひ、ビザ申請・国際業務専門のアマート行政書士事務所にご相談ください。

東京品川で無料相談実施中!

無料相談のみもOK。お気軽にお問い合わせ下さい。